Wie Wardley Mapping das Not-Invented-Here Syndrom vermeiden kann

In den letzten Jahren ist mir in der Welt der Softwareentwicklung immer wieder ein Phänomen über den Weg gelaufen, das mit dem Schlagwort Not Invented Here (NIH) beschrieben wird. Es bezeichnet die Tendenz, lieber eigene Lösungen zu entwickeln, statt auf bereits vorhandene, erprobte Alternativen zurückzugreifen. Dieses Verhalten kann hohe Kosten verursachen, die Innovationsgeschwindigkeit bremsen und dafür sorgen, dass wichtige Chancen am Markt verpasst werden.

Leider wird es immer komplexer, die richtigen Entscheidungen zu treffen: neue Technologien, wachsende Konkurrenz, rasche Veränderung und Vernetzung – all das zwingt uns, ständig den Überblick zu bewahren. Welche Dinge sollten wir selbst entwickeln - und was nicht?

Hier kann Wardley Mapping unterstützen. Es handelt sich um eine strategische Technik, die uns dabei hilft, unsere Wertschöpfungsketten, Abhängigkeiten und strategische Zielsetzungen zu visualisieren und zu verstehen. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie Wardley Mapping einen klaren Blick auf unsere technischen und organisatorischen Entwicklungsmöglichkeiten gibt – und uns so helfen kann, das Not Invented Here-Syndrom zu vermeiden.

Was ist das Not Invented Here-Syndrom?

Das Not Invented Here-Syndrom beschreibt die Haltung oder Kultur innerhalb eines Teams oder einer Organisation, in der man lieber eigene Lösungen entwirft, als bereits existierende Produkte, Bibliotheken oder Services zu nutzen. Gründe dafür sind häufig:

- Kontrollbedürfnis: Die Sorge, Abhängigkeiten von externen Anbietern zu haben.

- Misstrauen: „Wer weiß, ob dieser Drittanbieter in ein paar Jahren noch existiert?“

- Unkenntnis: Keine Marktübersicht, was es schon gibt und wie stabil diese Lösungen sind.

- Teamkultur: Ein gewisser Stolz auf „unser eigenes System“ oder „so haben wir es schon immer gemacht“.

- Qualitätsanspruch: „Wenn wir es selbst bauen, können wir jeden Schritt optimieren.“

Diese Einstellung kann jedoch sehr teuer sein. Ein klassisches Beispiel: Ein Team entwickelt eine eigene Datenbanktechnologie oder ein eigenes Framework von Grund auf neu, obwohl es bereits umfangreich getestete Alternativen gibt. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld, senkt die Produktivität und erhöht das Risiko, in eine Sackgasse zu geraten, wenn Know-how verloren geht oder technische Schulden entstehen. Wardley Mapping kann uns genau dabei helfen: Die richtigen Prioritäten bei der Produktentwicklung zu setzen.

Was sind Wardley Mapping?

Wardley Mapping wurden von Simon Wardley entwickelt und ist eine Methode, den strategischen Kontext einer Organisation oder eines Geschäftsmodells systematisch zu betrachten.

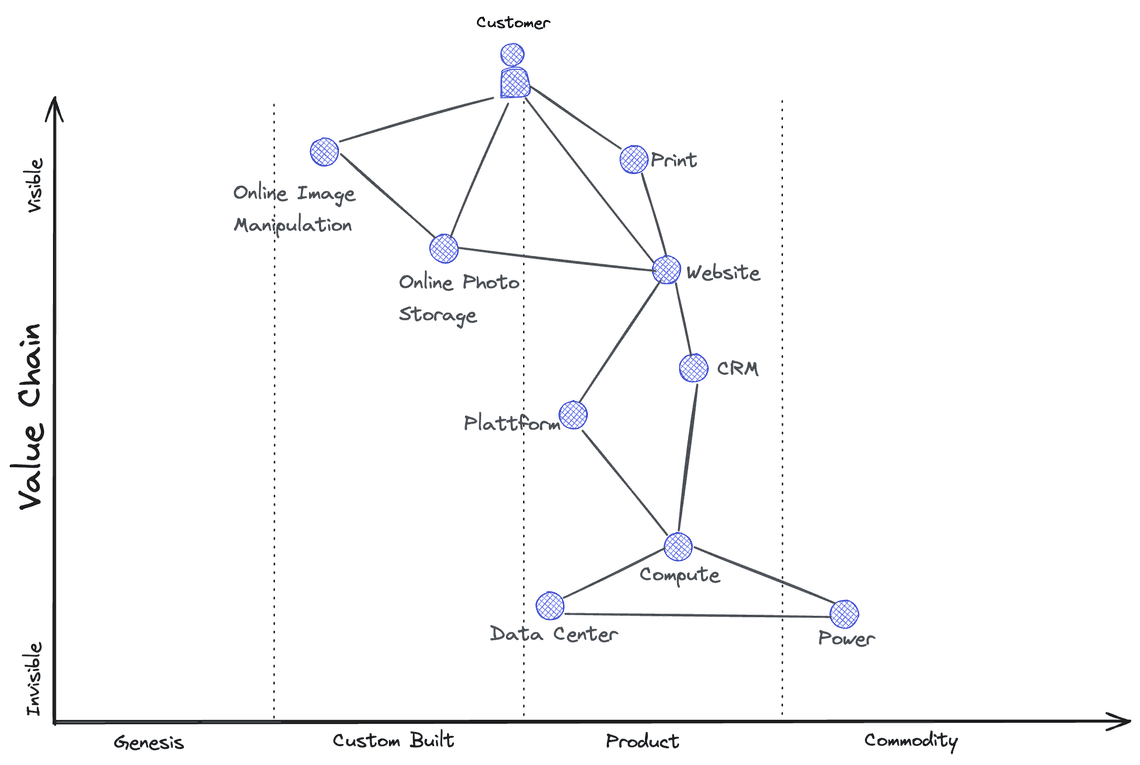

Bei der Grafik handelt es sich um das Beispiel von Simon Wardley aus dem Buch “Wardley Maps”

Bei der Grafik handelt es sich um das Beispiel von Simon Wardley aus dem Buch “Wardley Maps”

Eine Wardley Map besteht aus mehreren Elementen:

- Anwender und Wertversprechen: Am oberen Rand findet man den Endnutzer und das, was dieser konkret benötigt.

- Wertschöpfungskette: Darunter werden alle Komponenten (Software, Infrastruktur, Prozesse, Partner, Rohstoffe usw.) angezeigt, die notwendig sind, um dieses Wertversprechen zu erfüllen, sowie deren Abhängigkeiten untereinander.

- Evolutionsstufen: Jede Komponente wird von Genesis (Neuheiten in der Entstehung, sehr innovativ) über Custom Built (Individuelle Anforderungen und daher selbst entwickelt) bis hin zu Product (einige Optionen am Markt verfügbar) und Commodity (Massenprodukt mit zahlreichen verschiedenen Anbietern) positioniert.

Ziel ist es, einen Überblick über den Status und die Wichtigkeit jedes Elements in der Wertschöpfungskette zu erhalten. Die zentrale Frage dabei: Wo stehen wir gerade mit unseren Technologien, Prozessen und Fähigkeiten?

Dadurch wird sichtbar, welche Elemente sich noch in der frühen Entwicklungsphase befinden (also lieber selbst entwickelt werden sollten) und welche bereits einen Standard erreicht haben und folglich nicht mehr eigenentwickelt werden müssen, weil externe Lösungen günstig, zuverlässig und praktisch „austauschbar“ sind.

Wie hilft Wardley Mapping, das NIH-Syndrom zu vermeiden?

1. Klarheit über Evolutionsstufen

Wardley Maps zwingen uns, jede Komponente einzeln zu betrachten und zu bewerten. Befindet sich eine Komponente eher in der „Genesis“- oder „Produkt“-Phase? Ist sie schon zu einer „Commodity“ geworden? Diese Einordnung regt die Diskussion an, ob man wirklich einen eigenen Service bauen sollte, wenn es beispielsweise schon unzählige gute Anbieter gibt oder besser eine Commodity-Lösung einkauft bzw. in der Cloud mietet.

Indem wir die Position einer Komponente in der Map klar sehen, fällt es leichter, das Team davon zu überzeugen, dass eine interne Entwicklung keinen Wettbewerbsvorteil bietet, wenn dieselbe Technologie eigentlich längst Standard ist.

2. Strategisches Bewusstsein

Wardley Maps machen Handlungsoptionen transparent. Statt rein intuitiv zu entscheiden: „Ich habe gehört, dass Microservices gerade in sind, lass uns alles in Microservices aufteilen!“, zeigt die Map, welche Teile des Systems tatsächlich differenzierend sind und welche nicht. So lassen sich Ressourcen gezielt auf den strategischen Kern konzentrieren, während Standard-Komponenten von außen bezogen werden können.

Das vermeidet, dass man Zeit und Energie in Technologien steckt, die bereits ausgereift am Markt verfügbar sind.

3. Kultureller Wandel

Wardley Mapping ist nicht nur eine technische Übung, sondern kann auch einen Kulturwandel anstoßen. Durch das offene Diskutieren von Komponenten und deren Reifegrad wird transparent, wo genau ein Wettbewerbsvorteil entsteht und wo es sinnvoller wäre, auf bestehende Lösungen zu setzen. Durch das gemeinsame Diskutieren der Prioritäten führt Wardley Mapping so zu einer Demokratisierung der Unternehmens- und Produktstrategie.

Diese gesteigerte Transparenz konfrontiert das NIH-Syndrom direkt: Ein Team erkennt klar, dass es mehr Nutzen bringt, die Energie auf wirklich differenzierende Themen zu legen, anstatt das Rad ständig neu zu erfinden.

4. Gemeinsame Sprache

Wardley Mapis bieten eine visuelle, einfache Sprache, mit der unterschiedliche Stakeholder (Management, Entwickler, Produktmanager) gemeinsam über strategische Entscheidungen diskutieren können. Indem alle auf die gleiche Karte schauen und die gleichen Begrifflichkeiten nutzen, verschwindet das typische Silo-Denken schneller – ein wichtiger Schritt, um eine realistische Einschätzung von Eigenentwicklungen versus Fremdlösungen zu erreichen.

Konkretes Beispiel

Es handelt sich dabei um ein vereinfachtes Beispiel, das Konzepte wie Domain Driven Design und Team Topologies außen vor lässt. Wer mehr über das Zusammenspiel mit Wardley Mapping erfahren möchte, dem empfehle ich diesen Vortrag von Susanne Kaiser: https://www.youtube.com/watch?v=lpNzR0fvxDw

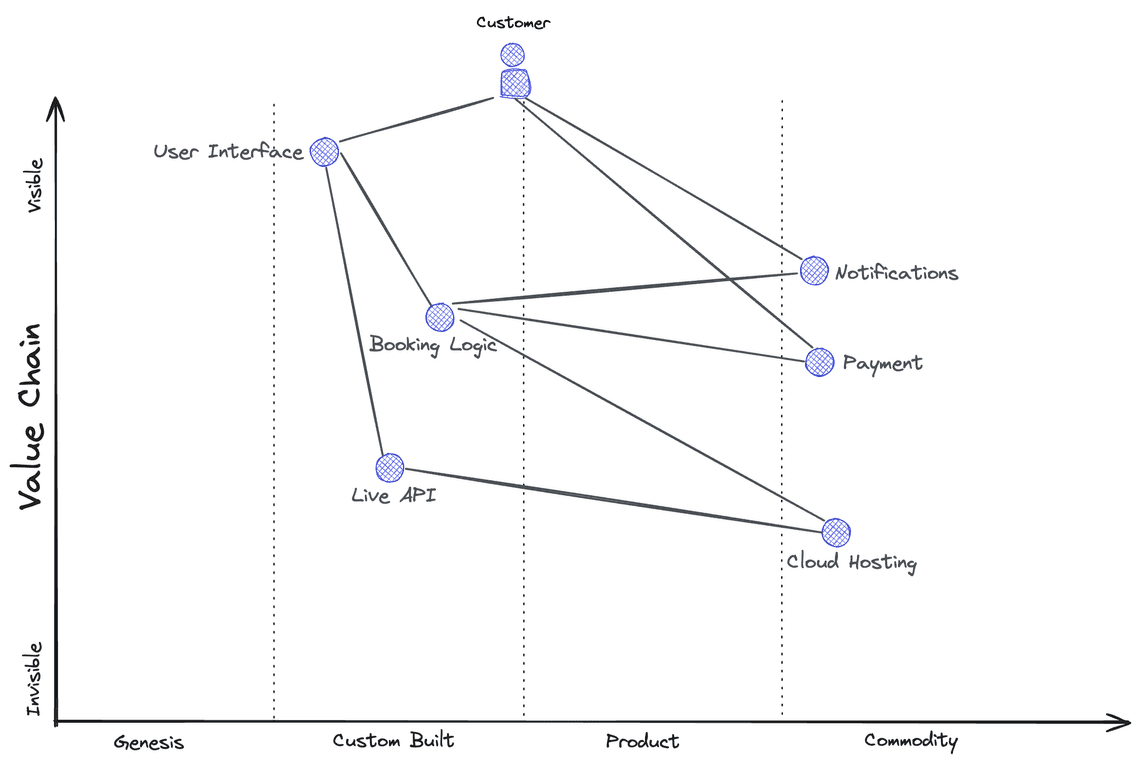

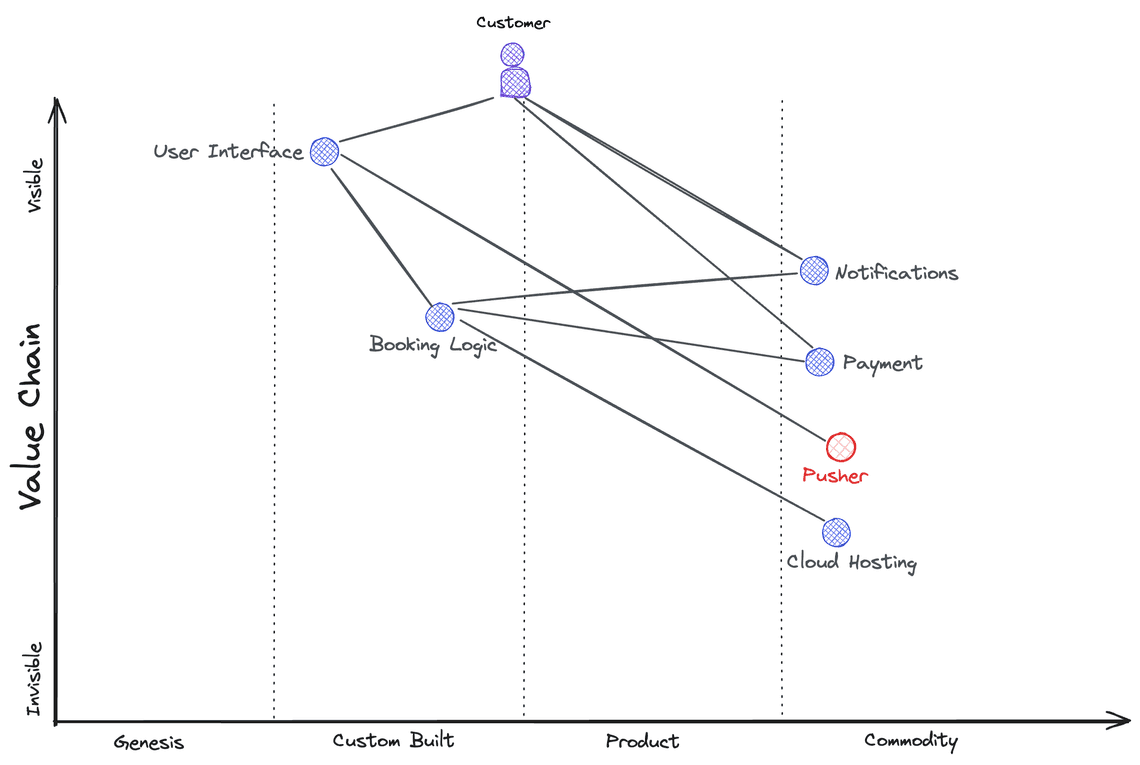

Stellen wir uns ein Software-Unternehmen vor, das eine neue SaaS-Lösung für Terminbuchungen entwickelt.

- Identifizierung der Komponenten: Ganz oben steht der Kunde, der einen einfachen Buchungsvorgang möchte. Darunter befinden sich Komponenten wie Benutzeroberfläche, Buchungslogik, Benachrichtigungssystem, Bezahlung und Datenbank.

- Positionierung auf der Evolutionsachse:

- Die Benutzeroberfläche befindet sich am linken Rand, weil sie sehr speziell ist und dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal verschafft.

- Die Datenbank liegt rechts, denn relationale oder NoSQL-Datenbanken sind mittlerweile Commodity.

- Das Benachrichtigungssystem und das Bezahlsystem werden ebenfalls hinzugekauft, da es bereits viele externe Lösungen gibt.

- Eine Live API für zuverlässige Updates der Benutzeroberfläche wird bisher selbst entwickelt

- Entscheidungen treffen: Statt selbst ein komplexes Live API System zu bauen, greift man auf einen bewährten Anbieter wie pusher.com oder synadia.com zurück. Die Entwicklungskapazitäten werden lieber in das User Interface und die Buchungslogik investiert, um sie an spezifische Kundenbedürfnisse anzupassen.

Auf diese Weise wird das Unternehmen nicht nur schneller am Markt sein, sondern auch das Risiko reduzieren, sich in einer aufwändigen Eigenentwicklung zu verstricken, die wenig Mehrwert bringt.

Tipps für den erfolgreichen Einstieg in Wardley Maps

- Fange klein an: Versuche nicht, sofort das gesamte Unternehmen zu mappen. Wähle ein Teilprojekt oder eine spezifische Produktkomponente, um erste Erfahrungen zu sammeln.

- Einen sehr guten Einstieg in das Thema bietet der Onlinekurs auf https://learnwardleymapping.com/.

- Falls du Miro im Unternehmen nutzt, kann ich dir dieses Template empfehlen → https://miro.com/de/templates/wardley-map/

- Hol die richtigen Leute ins Boot: Eine Wardley Map kann nur so gut sein wie das Wissen derer, die sie erstellen. Lade also sowohl technische Expert:innen als auch Entscheidungsträger:innen ein.

- Sei bereit zu diskutieren: Die Map dient als Diskussionsbasis. Lass Raum für unterschiedliche Perspektiven und Meinungen.

- Aktualisiere die Map regelmäßig: Die Welt und das Produkt verändern sich – entsprechend sollte man Wardley Maps immer wieder an neue Erkenntnisse anpassen.

- Nutze die Ergebnisse: Eine Map allein ist kein Selbstzweck. Leite konkrete Actions ab (z. B. „Wir entscheiden uns für eine externe Lösung für Feature X“ oder „Wir bauen Feature Y selbst, weil es strategisch essenziell ist“).

Fazit

Das Not Invented Here-Syndrom kann für Unternehmen teuer werden und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Durch Wardley Mapping erhalten Teams und Entscheider:innen eine klare, visuelle Darstellung ihrer Wertschöpfungsketten und verstehen besser, wo sie Ressourcen konzentrieren sollten und wo es sinnvoller ist, bereits etablierte Lösungen zu nutzen.

Wardley Mapping fördert einen kulturellen Wandel hin zu mehr Offenheit und Kooperation und liefert zugleich die strategischen Erkenntnisse, die notwendig sind, um Innovationsprojekte erfolgreich zu priorisieren. So wird deutlich, dass es oft effizienter ist, Standard-Komponenten einzukaufen und die Energie auf den einzigartigen Wert für den Kunden zu richten. Auf diese Weise kann Wardley Mapping maßgeblich dabei helfen, das NIH-Syndrom zu überwinden und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Kurz gesagt: Wer Wardley Maps klug einsetzt, lernt, die richtigen Dinge selbst zu entwickeln – und andere Dinge guten Gewissens wegzulassen oder zuzukaufen.

Rechtliches